Tre i delitti consumati a Catania, tra 1992 e il 1995, che sono stati ricordati lo scorso 8 novembre nell’aula “21 marzo” del Dipartimento di Scienze politiche e sociali.

L’incontro, “Famà, Bodenza, Lizzio: analisi di un unico disegno criminale”, rientra nei “100 passi verso il 21 marzo” organizzati da Libera.

A farne memoria sono stati Dario Montana di LiberaCatania e Sebastiano Ardita, membro CSM, che hanno ricordato la peculiarità del sentire comune sulla mafia locale, a lungo negata da chi preferiva parlare piuttosto di criminalità organizzata, anche specializzata, ma non mafiosa. O comunque di una mafia che non aveva mai raggiunto la violenza palermitana.

Ai piedi dell’Etna, come leggiamo nel blog di Attilio Bolzoni, “le cosche mafiose trattavano, trattavano e trattavano. Pensavano solo agli affari. La mafia catanese ha sempre cercato di mischiarsi con la città e con i suoi governanti piuttosto che manifestarsi come entità diversa, minacciosa e aggressiva. Una scelta che nel tempo si è rivelata vincente.”

In realtà la mafia, come ha ricordato Dario Montana, aveva già colpito lo Stato il 10 Novembre 1979, quando per rapire Angelo Pavone, detto ‘faccia d’angelo’, aveva ucciso 3 carabinieri, Giovanni Bellissima, Salvatore Bologna e Domenico Marrara, in quella che è conosciuta, o forse bisognerebbe dire “sconosciuta”, come la strage del casello di San Gregorio, dove oggi si trova una lapide a ricordo.

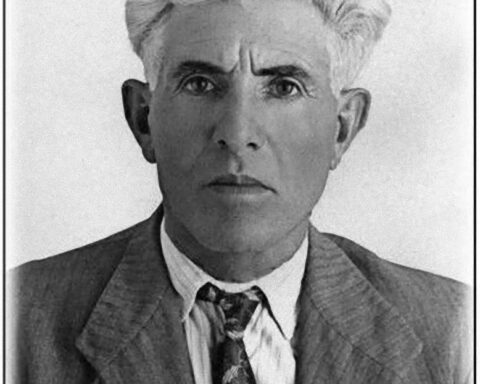

E proprio a Catania ci fu il primo delitto di mafia ai danni di un uomo delle istituzioni, Giovanni Lizzio, un ispettore di polizia che la sera del 27 luglio 1992 fu vittima di un agguato mentre era fermo al semaforo di via Leucatia.

Di questa figura di primo piano nell’ambito delle estorsioni, all’epoca considerate normali, di quest’uomo dotato di grandi capacità comunicative e molto amato dalla squadra, la morte – come dice Sebastiano Ardita – fu “necessitata”; infatti i palermitani imposero tale omicidio per far allentare l’attenzione su Palermo, a seguito della strage di via D’Amelio.

Ardita ricorda con amarezza che la famiglia ha sofferto due volte, per l’efferata uccisione e per il discredito gettato dopo la morte con interrogativi ancora non risolti. Tanto che ai suoi funerali non fu presente il ministro di giustizia Mancino.

Il delitto di Luigi Bodenza è considerato un omicidio emblematico con una vittima presa a caso per dimostrare a chi lavorava nelle carceri, ma anche a chi stava fuori, che la potenza di Cosa Nostra era ancora intatta e che le grandi operazioni di polizia e magistratura non ne avevano scalfito il potere.

Quanto a Serafino Famà era un avvocato penalista, un professionista integerrimo che agiva a difesa della forma e delle regole, un uomo di Legge che si rifiutava di scendere a compromessi.

Il suo omicidio venne commissionato dal boss Di Giacomo perché l’avvocato Famà, difensore di Matteo Di Mauro, non aveva fatto testimoniare la moglie di quest’ultimo, amante del Di Giacomo, perchè avrebbe potuto scagionarlo. «La mancata deposizione della Corrado, certamente conseguente all’intervento dell’avvocato Famà, era stata vista dal Di Giacomo come la causa diretta della irrealizzabilità del proprio scopo, ovvero la scarcerazione» leggiamo nella sentenza del tribunale.

Conclusa la ricostruzione storica, l’incontro si arricchisce delle testimonianze dei parenti delle vittime, ricche di forza comunicativa ed emotiva.

Particolarmente toccante quella del giovanissimo Antonio Guglielmino, di 16 anni, che – imbattutosi alla scuola media nel problema della mafia – ha chiesto alla madre di parlargli di quel nonno, Giovanni Lizzio, che non aveva mai conosciuto. Da quel momento, e grazie a Libera, ha cominciato a portare avanti, con i suoi coetanei, un discorso di legalità e impegno civile.

Flavia Famà, che all’epoca dell’uccisione del padre aveva tredici anni, rammenta che a quel tempo si diceva che a Catania la mafia non esisteva. “Per questo me ne sono andata e, per tanti anni, ho preferito non parlare pubblicamente di mio padre. Sono andata a vivere a Roma e a chi mi chiedeva che lavoro facesse mio padre, rispondevo l’avvocato senza raccontare tutto il resto. Il mio è stato un percorso di negazione”.

Poi ha incontrato l’associazione di don Luigi Ciotti e da lì è cominciata una elaborazione del lutto che si è tradotta in un impegno a 360 gradi. Il suo interesse e i suoi studi per i diritti umani, il diritto internazionale, il diritto europeo, il diritto penale l’hanno spinta a partire per l’America Latina e toccare con mano le dinamiche di un continente devastato dal narcotraffico e dove, nel giro di un biennio, le varie espressioni della criminalità hanno mietuto la cifra record di 135 mila vittime.

“Chi compra droga qui finanzia il proiettile che ucciderà qualcuno lì, è importante che la gente abbia consapevolezza di quanto siano connessi i nostri due mondi”.

Infine Piero Bodenza ha ricordato la statura integerrima del fratello sia nelle strutture penitenziarie dove lavorava sia all’esterno. Di questo si è fatto portavoce trasformando il ricordo personale in condivisione e testimonianza grazie a Libera .

L’incontro si è concluso con alcune riflessioni di Ardita sulla mafia che non si può combattere con i carri armati. “L’antimafia è facile quando si parla con chi ha il portafoglio pieno; noi dobbiamo cercare di entrare nei quartieri dove le mafie ‘offrono’ ai giovani una soluzione alla povertà nella quale la società civile li ha lasciati.”